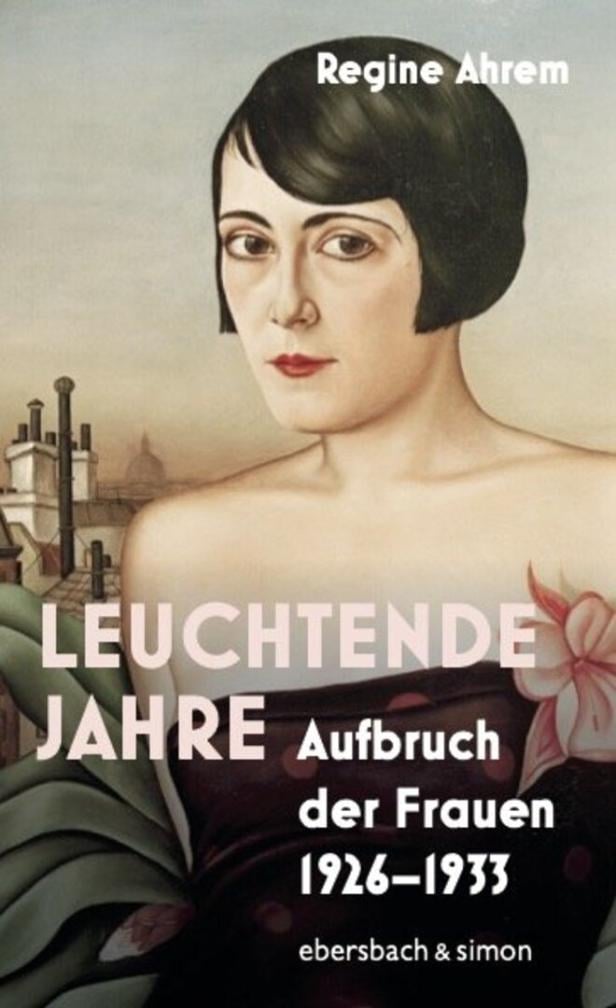

Es passte auch gut auf sie selbst, was Erika Mann, die älteste Tochter des Schriftstellers Thomas Mann, 1931 in den Wiener Neuesten Nachrichten schrieb. Im Sinn hatte sie dabei Zeitgenossinnen wie Vicki Baum, Marieluise Fleißer, Mascha Kaléko, Irmgard Keun, Ruth Landshoff und Gabriele Tergit. Ihnen widmet Regine Ahrem ihr Buch „Leuchtende Jahre – Aufbruch der Frauen 1926–1933.“ In kurzen Kapiteln zeichnet die Literaturwissenschafterin darin den beruflichen wie den persönlichen Weg dieser Frauen nach, die in den frühen Jahren der Weimarer Republik zu erfolgreichen Schriftstellerinnen wurden. Manche – Vicki Baum – schafften es bis nach Hollywood. Andere – Marieluise Fleißer – mussten große persönliche wie berufliche Verluste hinnehmen, bevor sie in den 1960er-Jahren wiederentdeckt wurden.

Mut zum Skandal

Man mag kritisieren, dass hier sehr unterschiedliche Autorinnen und Werdegänge vermanscht werden. Und dass manches bereits gut auserzählt ist, etwa das wilde Partyleben der Geschwister Klaus und Erika Mann. Das Ergebnis ist dennoch schlüssig. Und ergibt, obwohl auch anekdotisch erzählt, ein klares Bild dieser Zeit. Die hier Porträtierten hatten trotz aller Unterschiedlichkeiten einiges gemeinsam. Von der „fundamentalen Mangelerfahrung, als Mädchen geboren zu sein“, die Erika Mann ebenso machte wie Irmgard Keun und Vicki Baum, bis zum durch den Kulturbetrieb vorgegebenen Diktat der Jugend, unter dem so manche ihr Geburtsdatum änderten.

Gönner und Förderer empfahlen dies und jenes. Bert Brecht orderte von Fleißer Mut zum Skandal und löste diesen mit der Inszenierung ihres Theaterstücks „Pioniere in Ingolstadt“ gleich selbst aus. Zugleich ging es in diesen Biografien aber auch um Selbstermächtigung. Ob als „befreite Frau“ mit dem Statussymbol des eigenen Automobils wie Ruth Landshoff, die vom genderfluiden Partygirl zur ersten Pop-Literatin deutscher Sprache wurde. Oder als Sportlerin: Vicki Baum war die erste Boxerin der deutschen Literaturgeschichte, berichtet Ahrem und erzählt vom legendären Studio des Boxers Sabir Mahir, das neben Brecht und Hans Albers auch Frauen wie Marlene Dietrich besuchten.

Neben Lifestyle-Emanzipation geht es hier aber auch um Handfesteres, etwa bei Gabriele Tergit, die in ihren Gerichtsreportagen erstmals über Tabuthemen wie Abtreibung schrieb. Was diese Schriftstellerinnen alle verbindet: Sie unterschätzten die Gefahr, in der sie sich als schreibende Frauen befanden, und welche Zeiten nun auf die Menschheit insgesamt zukamen. Tergit wird sich 40 Jahre später an einen Prozess 1931 erinnern, bei dem Hitler ihr gegenübersaß. „Wenn ich ihn erschossen hätte, hätte ich fünfzig Millionen Menschen vor dem Tod gerettet.“